19

2022

-

09

基础设施绿色升级 ,推动区域零碳转型

一、气候变化与全球碳中和行动

自工业革命以来,人类活动造成的温室气体排放达到2.4万亿吨,地表温度上升近1.1℃。如果不立即逆转这一趋势,气候变化将产生极端天气频发、冰川消融、海平面加速上升、大量物种濒临灭绝等—系列更加不利的影响。

为应对气候变化,国际社会已采取一系列行动。在2015年巴黎气候大会上,各国达成了“本世纪内控制温升在工业化前水平2℃以内,并力争1.5℃以内”的气候共识。为达到这一目标,各国需在本世纪中叶实现净零排放。

截至2021年底,超过130个国家提出了碳中和目标,其中超过70%的国家提出将于2050年前实现净零排放。

二、基础设施对碳排放的“锁定”效应

基础设施呈现排放量大、持续期长的特征,对碳排放具有极强的“锁定”效应,导致剩余碳排放空间进—步缩紧。

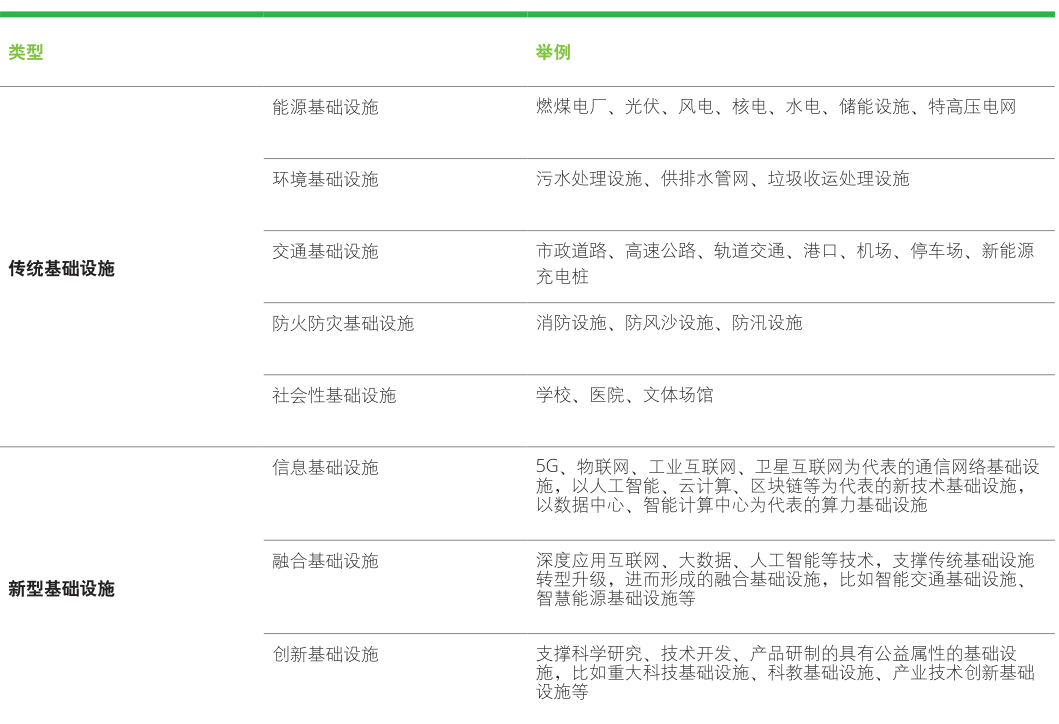

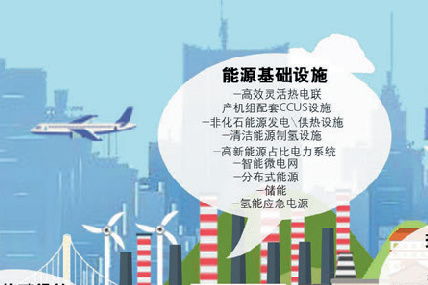

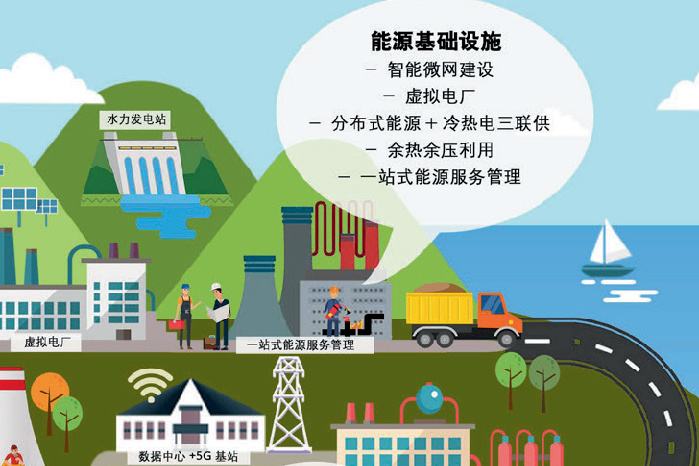

※ 排放量大:燃煤发电和供热等能源基础设施产生的排放约占我国排放总量45%;环境基础设施是非二氧化碳温室气体的重要排放源之一。

※ 持续期长:火电机组在正常服役周期(30-50年左右),将持续消耗能源并产生相应排放。

不过,碳锁定效应并非一成不变,通过高碳设施提前退役、发展低碳基础设施,可实现排放大幅下降。

※ 如能源基础设施中火电机组提前淘汰,将平均服役年限从40年削减至30年,预计可实现排放减量34%。

※ 若交通、环境等各类基础设施能够实现能效提升与绿色转型,结合碳汇开发、负碳技术应用,将成为全社会实现碳中和的有力保障。

三、中国“双碳”目标下基础设施绿色升级

作为全球最大的碳排放国,中国的碳排放量约占全球总量的四分之—,探索实现净零排放的战略路径对气候变化控制意义重大。2020年9月22日,习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布“中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

基础设施绿色升级是实现我国气候目标的必经之路。国务院发布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》提出,要加快推动基础设施绿色升级,推动能源体系绿色低碳转型,推进城镇环境基础设施建设升级,提升交通基础设施绿色发展水平,改善城乡人居环境,增强城乡防洪排涝能力与建筑绿色化水平,从而建立健全绿色低碳循环发展经济体系,促进经济社会发展全面绿色转型。而后发布的国家双碳“1+N”政策体系文件及各“十四五”规划文件,对碳达峰、碳中和工作进行系统筹划与总体部署,也对各类基础设施建设提出了新的要求。

立足“双碳”关键时期,一方面需加快扭转高碳基础设施投资惯性,加大新型低碳技术研发,引领基础设施由资源依赖型向技术依赖型发展模式转变,避免高碳锁定与投资搁浅;另一方面需加速基础设施升级改造和有序淘汰,抢抓后疫情时代绿色复苏的发展机遇。

四、零碳城市的发展路径

城市产生了全球近70%的碳排放,是零碳转型的关键区域。从全球主要大型城市平均排放水平上看,能源供给产生的排放占比超过25%;从终端消费领域上看,城市的碳排放主要来自于建筑领域、交通领域等领域,其中建筑排放占比约48%,交通与出行排放占比超过1/3,其余主要为工业领域排放。各个城市的资源禀赋、产业结构、发展阶段不同,零碳转型路径亦存在较大差异。应当因地制宜、分类施策,通过各类基础设施的绿色升级,推动城市的节能减排。

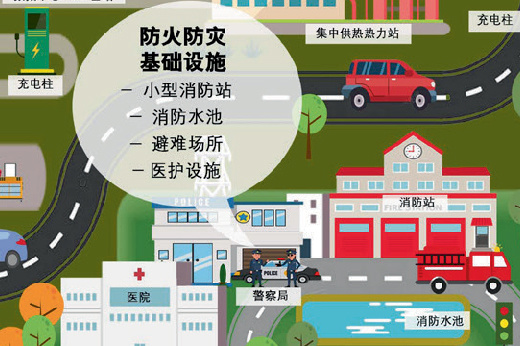

五、零碳园区的发展路径

园区作为城市的基础单元,以产业发展目标为导向建立的特殊区位环境,是区域经济发展、产业调整升级的重要空间聚集形式,承担着融合创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设等功能。

专业研究显示,我国园区贡献了全国二氧化碳排放总量的 31%,可见园区具有产业集聚、碳排放相对集中的特征,是双碳目标下的减排关键所在。立足国际环境,碳关税、碳标签等新制度的实施,可能形成新型贸易壁垒、抬高外贸企业成本的影响,从而削弱我国高碳行业产品出口竞争力,在短期内对园区、企业经济增长产生一定压力。

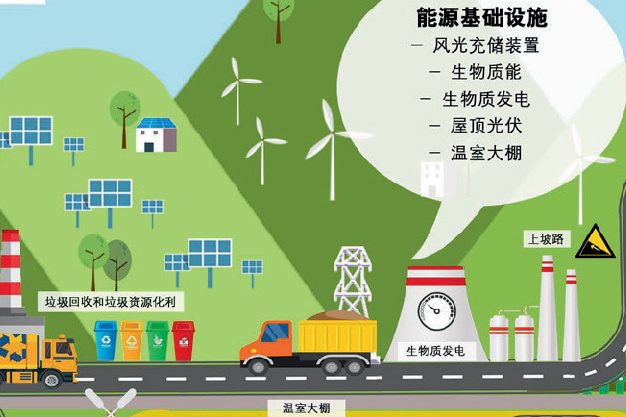

六、零碳乡村的发展路径

乡村是国家重要的组成部分,构建零碳乡村是符合国家乡村振兴战略规划的要求,不仅可以保持当地的生态环境,更是加速美丽乡村建设、实现共同富裕的重要助力。

零碳乡村相比传统乡村,在能源和资源利用、空间组织和营造等方面更加有机、有序充分融入智慧化、低碳高新技术等。不同于城市/园区,零碳乡村将充分考虑乡村资源和用能分散的特点,让可再生能源就地消纳,同时关注与农业产业的融合发展。

结合乡村特征,可以从生产、生活两大领域,对乡村进行划分并提出发展路径。生产领域为当地创造经济价值,以产业为发展主;生活领域为当地村民生活造成的碳排放,以能源消耗为主。

实现“清洁能源+乡村振兴”的融合发展,是推动农光互补、林光互补、风光互补等做出具有经济效益的尝试。在此基础上,通过“特色产业+基础设施”的模式,方便村民生产生活的同时,带动乡村零碳发展。

“十四五”是双碳转型的关键期。

机不可失,“时”不再来。先进区域已然着手推进并部署到位。

城市、园区、乡村应深入分析本区域内各类基础设施碳排放现状与变化趋势,规划零碳转型路线图、策划重大项目、匹配投融资模式,通过合理规划项目,配合投融资规划的支持,提高资源的优化配置,保障项目的实施与落地。

通过基础设施绿色升级,“锁定”碳达峰碳中和与高质量发展路径。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网站删除。

相关新闻